肛門周囲膿瘍とは

肛門周囲膿瘍は、肛門の周囲に膿が溜まる疾患です。

肛門周囲膿瘍は、肛門の周囲に膿が溜まる疾患です。

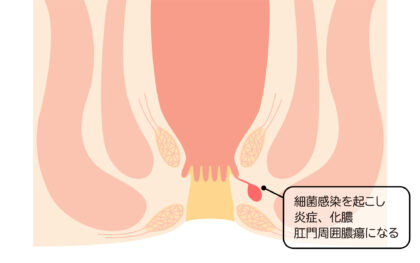

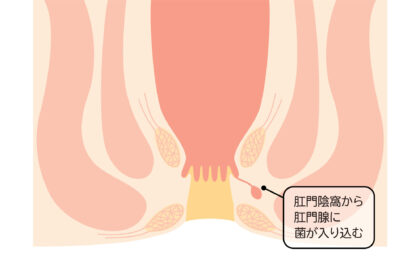

肛門の皮膚と粘膜の境目にある「歯状線」には、小さなくぼみ(肛門陰窩)が存在し、ここに便が入り込むことで肛門腺が感染・化膿し、膿が溜まります。

肛門周囲膿瘍の原因

健康な状態であれば腸内では感染が起こりにくいものの、免疫力が低下していると細菌が繁殖しやすくなり、膿瘍の原因となります。特に、下痢や軟便の際は便がくぼみに入り込みやすくなるため、発症リスクが高まると考えられます。

健康な状態であれば腸内では感染が起こりにくいものの、免疫力が低下していると細菌が繁殖しやすくなり、膿瘍の原因となります。特に、下痢や軟便の際は便がくぼみに入り込みやすくなるため、発症リスクが高まると考えられます。

肛門周囲膿瘍の主な症状

- 排便に関わらず肛門周囲が痛い

- 発熱が続く

- 肛門から膿が出る

- 下着に膿が付着する

膿瘍が肛門付近の浅い場所で発生した場合、激しい痛みを伴います。発生が深い場所で起こった場合は、鈍い痛みが続くのが特徴です。 また、肛門周囲膿瘍による発熱は38℃に達します。

肛門周囲膿瘍の診断と必要な検査

肛門周囲膿瘍の診断では、まず問診を行い、症状の有無や種類、最近の排便状況(下痢や軟便の有無など)について詳しく伺います。その後、視診や触診を行い、必要に応じて肛門鏡検査を行い状態を確認します。 診察室は完全個室のため、待合室に話が伝わってしまう心配はありません。また、診察台で横向きの状態で軽く両膝を曲げるAbelの体位で診察を行います。

肛門周囲膿瘍の診断では、まず問診を行い、症状の有無や種類、最近の排便状況(下痢や軟便の有無など)について詳しく伺います。その後、視診や触診を行い、必要に応じて肛門鏡検査を行い状態を確認します。 診察室は完全個室のため、待合室に話が伝わってしまう心配はありません。また、診察台で横向きの状態で軽く両膝を曲げるAbelの体位で診察を行います。

肛門周囲膿瘍の治療・手術

切開排膿・薬物療法

膿を取り除くために皮膚を切開し、排膿を行います。 また、細菌感染を抑えるために抗菌薬や必要に応じて鎮痛剤を処方します。

切開排膿後の再発について

細菌が再び侵入すると、再発する可能性があります。再発を防ぐには、生活習慣を見直して免疫力を向上させることや、腸内環境を整えて便の状態を安定させることが重要です。 また、切開後も膿が排出され続ける場合、痔ろうへと進行することがあります。特に、膿が深い位置にある場合は、痔ろうへ移行しやすくなります。

手術について

痔ろうへと進行した場合は、手術が必要となります。 手術方法には「瘻管切開開放術」「シートン法」などがあり、痔ろうの位置や深さに応じて適切な術式を選択します。 当院では、経験豊富な専門医が診察から手術まで一貫して対応しています。日帰り手術も可能なので、安心してご相談ください。

肛門周囲膿瘍の予防法

肛門周囲膿瘍の予防には、以下のような生活習慣を心掛けることが重要です。

- おしりを清潔に保つ

- 便秘を改善する

- 禁煙

- 十分な睡眠をとる

感染を予防するためには、おしりを清潔に保つことが基本です。汚れが気になる場合は、シャワーなどで優しく洗い流しましょう。便秘を防ぐためには、バランスの取れた食事と適度な運動が役立ちます。 また、タバコのニコチンは血流を悪化させ、炎症や感染を引き起こしやすくします。肛門周囲膿瘍の発症リスクを下げるために、禁煙に取り組みましょう。さらに、免疫力を保つためには、十分な睡眠をとり、体をしっかり休めることも大切です。

肛門周囲膿瘍なら当院へご相談ください

「下着に膿がつく」「おしりの周りが痛む」などの症状でお困りではありませんか? 肛門の周囲から膿が出る場合、肛門周囲膿瘍の可能性があります。これは、肛門周辺に膿が溜まる病気で、適切な治療を受けずに放置すると、症状を繰り返すことがあります。さらに、進行して慢性化すると、「痔ろう」となり、まれにがんへと移行するリスクもあるため注意が必要です。 当院では、豊富な経験を持つ専門医が、診察から治療まで丁寧に対応いたします。おしりの病気はデリケートな問題のため、受診をためらう方も多いかもしれません。しかし、症状を放置すると悪化する恐れがあります。 当院では、個室の診察室を完備し、プライバシーに配慮した環境を整えています。肛門周囲から膿が出る症状でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

「下着に膿がつく」「おしりの周りが痛む」などの症状でお困りではありませんか? 肛門の周囲から膿が出る場合、肛門周囲膿瘍の可能性があります。これは、肛門周辺に膿が溜まる病気で、適切な治療を受けずに放置すると、症状を繰り返すことがあります。さらに、進行して慢性化すると、「痔ろう」となり、まれにがんへと移行するリスクもあるため注意が必要です。 当院では、豊富な経験を持つ専門医が、診察から治療まで丁寧に対応いたします。おしりの病気はデリケートな問題のため、受診をためらう方も多いかもしれません。しかし、症状を放置すると悪化する恐れがあります。 当院では、個室の診察室を完備し、プライバシーに配慮した環境を整えています。肛門周囲から膿が出る症状でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。